新疆棉秆如何变金

石柳云/谢慧变 谢慧变记者

随着冬季的到来,新疆棉花收获结束。收获的喧嚣过后,美丽的棉秆在田野里拔地而起,等待着壮观的“二次收获”。他们会去哪里?是饲料、燃料还是更高价值的工业原材料?

答案已经很明确了。随着技术能力的提升和政策引导,这些曾经被认为是废弃物的棉秆,正被多途径重复利用,实现从“环境负担”到“绿色财富”的转变。数据显示,2023年,新疆维吾尔自治区(不含新疆维吾尔自治区)棉花秸秆总体利用率将超过96%。肥料、饲料、能源、原材料利用模式并行推进。天山脚下,一场绿色革命正在从田野走向现实奥里。

孕育新生活的沃土

技术通过展示它的“救命稻草”来发挥最大作用

“以前,这些秸秆要么被火烧掉,要么堆在田边,污染环境,占用空间。现在,用机器把秸秆撕碎还田,谁能想到土壤会这么松软呢?”玛纳斯县农民李建国站在棉田旁,讲述新疆棉秆处理方式的变化。

棉田秸秆破碎直接还田技术是新疆主要的棉秸秆处理方式之一。然而,这条“返乡之路”并不好走。

早在20世纪80、90年代,新疆就曾考虑利用棉秆制造纸张和纸板,但由于耗水量大、污染严重,逐渐退出历史舞台。当时,加工棉秆最常见的方法就是就地焚烧。

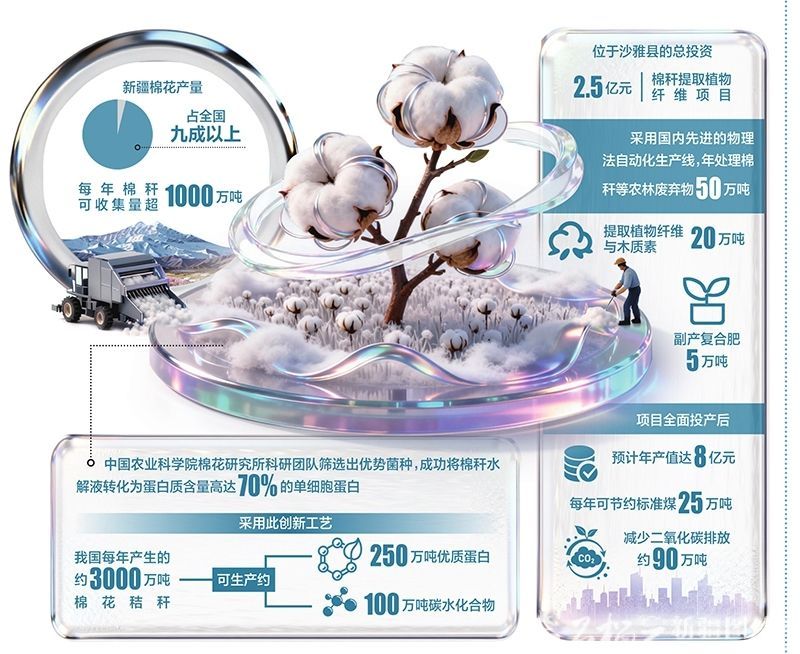

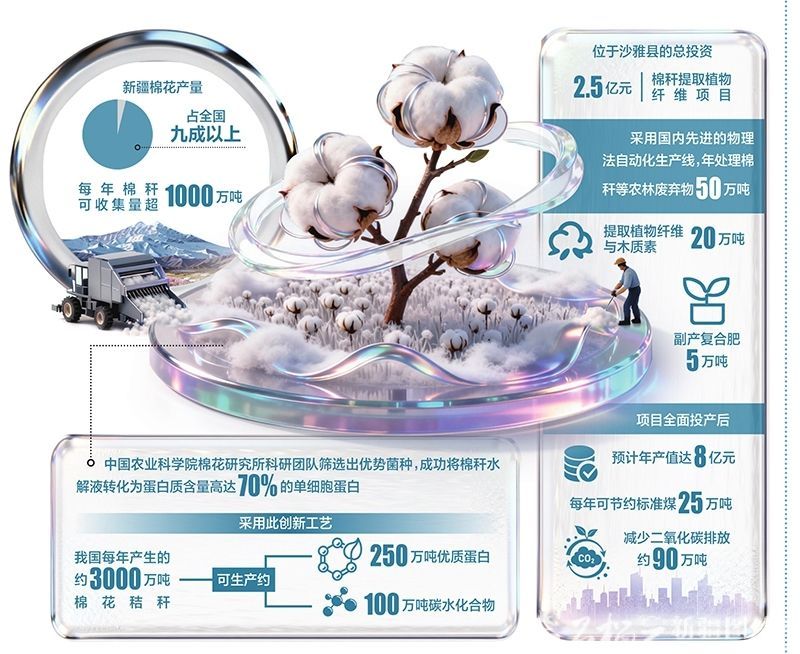

我进入21世纪,随着“秸秆禁烧”政策的全面实施和农业机械化水平的提高,数千万吨棉花秸秆直接破碎还田的方式因其操作方便、成本可控而逐渐普及。新疆棉花产量占全国90%以上,每年可收获棉花1000万吨以上。但大规模的土地恢复也带来了新的挑战。

近日,中国农业科学院西部农业研究中心棉花设计与低碳生产技术创新团队首席研究员王振碧敖(左一)进行了室内实验。照片/受访者提供

自治区农业科学院微生物研究所副所长詹发强表示:“棉秆木质化程度高,如果对棉秆进行处理如果直接粉碎还田,分解速度慢、效率低,导致病虫害增多,发芽不均匀,苗黄弱。”

为了解决这个问题,科研团队展开了系统研究。自治区农科院微生物研究所研发了集秸秆分解和施肥功能于一体的多菌种复合微生物接种剂,并创造了棉花秸秆就地粉碎分解还田的配套技术。经过大约三年的测试和示范,该技术能够将棉花产量提高约10%。

“细菌剂与滴灌结合使用。操作方便,成本低廉。可使秸秆分解效率提高50%以上,极大改善土壤结构和微生物群落,提高土壤整体肥力这表明棉秆还田已从简单加工进入提质增效新阶段。

与此同时,更先进的炭化和返田技术也在同步推进。 “我们的目标是改善农田,使农田从荒废变成肥沃土壤和固碳双向改良。”中国农业科学院西部农业研究中心棉花设计与低碳生产技术创新团队首席研究员王振彪说。

在昌吉国家农业高新技术产业示范区占地77英亩的实验场地,棉秆通过高温炭化转化为稳定的生物炭颗粒。 “这个过程完全灭活了病原菌卵,长期封存土壤中的碳元素,形成永久性的农业碳汇。”王占标赛d表明,棉秆经过高温处理还田,不仅可以有效固碳、改良盐碱地,而且可以减少氮肥用量约25%,提高作物产量。

跨界划分

N 棉茎的可能性。

11月11日,广东玛纳斯县地市三吉洲村一养殖场内,肥硕有力的奶牛正在吃着新鲜配制的饲料。他们正在倒着咀嚼。 “以前,牛羊不喜欢吃棉秆饲料,因为味道不太好。”农民库尔班·艾买提将发酵棉秸秆饲料添加到饲料罐中,高兴地说:“现在不一样了。”看他们吃得多香,多胖啊!”

推动这一变化的是石河子大学畜牧学院孙新文教授团队研发的棉秆微储饲料利用技术。经过 14 年的研究,团队成功将 cott通过筛选特殊微生物菌种,优化补充剂配比和发酵工艺,致力于打造安全、营养、优质的食品。

“我们制作的棉秆微储饲料粗蛋白含量为9%~13%,比玉米青贮饲料还高,而价格只有玉米青贮饲料的60%。”孙新文表示,游离棉酚的含量远低于国家安全标准,完全做到了“变废为宝”。目前,该技术已在新疆65个示范区推广,累计推广生产棉秆微仓饲料51万吨,为农牧民创造直接经济效益约6000万元。

2025年1月,石河子大学棉秆微贮饲料科技集成团队为阿图什市格大良乡养殖合作社生产饲料秸秆微贮装置。图片/石河子大学提供大学

同时,政策也得到强化:2024年,自治区计划出台9项稳定牛羊奶业发展的政策措施,对棉秆破碎、研磨、发酵制成动物饲料的企业给予每吨50元的补贴。此后,各地积极推广使用棉秆饲料。玛纳斯县计划到2024年完成棉花秸秆饲料化利用20万亩,利用秸秆3.2万吨,加工成品饲料4.8万吨。温泉县、沙雅县开展微储棉秸秆试验示范,生产微储饲料2.6万吨。

它作为饲料只是棉花“跨国之旅”的起点。近年来,科学家和工业界试图提高棉花的价值,以“吃它、压榨它”。我们继续拓展我们的业务范围。

山水恩维厂区沙雅县环境防护科技有限公司总投资2.5亿元的棉茎植物纤维提取项目正在稳步推进。该项目将采用国内自动化生产线,采用先进的物理方法,年处理棉秆等农林废弃物50万吨,提取植物纤维和木质素20万吨。化肥副产品5万吨。

“我们不仅要‘吃、榨’棉秆,还要让它们的价值翻倍。”该公司总裁于长青表示,从棉花茎中提取的纤维将用于纺织复合材料、纸浆包装、新型建筑材料甚至新能源电池负极材料。配套完善年产12万立方米生态板生产线,实现秸秆代木。

项目全面投入运营后,每年的产出预计实现产值8亿元,每年可节约标准煤25万吨,减少二氧化碳排放约90万吨。

在昌吉国家农业高新技术产业示范区,新疆旭哲生物科技有限公司采用蒸汽爆破技术加工棉秆,日处理能力40吨。该产品可作为固沙基质,也可作为高价值化工原料,为棉秆增值开辟新通道。

从饲喂器中的“草罐头”到工厂中的生态板和新能源材料,不断的技术进步和产业实践正在将棉秆从“环保包袱”转变为增加收入、保护环境的“糖果”。

“碳”寻找未来

价值从现场跃升到市场

在“双碳”目标指引下,新疆维吾尔自治区棉花秸秆利用理念发生重大转变,从传统资源循环利用进入碳汇开发和生态价值实现的新阶段。

“棉花作为碳汇潜力巨大,我们不仅要从产量中受益,还要从碳汇中受益。”王振彪说。带领团队依托PX项目新疆昌吉棉制品碳排放标准化试点,构建覆盖棉花种植、加工、利用全生命周期的二氧化碳监测核算体系。

这个系统就像建立了一本准确的棉田“碳书”;它可以清晰追踪从花茎到田间、碳化、储存等各个环节的碳足迹。同时,团队研发的“排放控制-增加吸收-提高效率”关键技术组合,旨在减少农业生产中的碳排放,提高土壤固碳能力,优化碳排放。整个系统的碳效率。

这些坚实的基础为棉农碳汇未来进入商业自愿减排市场铺平了道路。中国排放认证(CCER)。

这意味着通过秸秆碳化等技术长期固定在土壤中的碳不再是抽象的环境贡献,而是成为农民手中可测量、可报告、可验证的“碳资产”,为农民提供了除种子和棉花之外的第三种绿色效益。

大约在碳汇研究的同时,棉秆高价值利用的前沿领域也取得了同样令人兴奋的新进展。中国农业科学院棉花研究所研究员李福光及其团队成功将棉花秸秆转化为优质微生物蛋白。

“建立宏伟的食品愿景并确保安全食品蛋白质供应安全性是相关重要问题 中国农业科学院棉花研究所研究员蔡成谷表示,我国蛋白质资源匮乏,多年来对大豆进口的依赖度较高。将丰富的秸秆资源转化为优质蛋白质是一条很有前景的新途径。

面对棉秆木质化程度高、结构僵硬、难以有效利用等行业难题,研究团队向微观世界寻找答案。

他们的第一步是精确分析棉秆各部分的成分特征,从大量微生物中筛选出能够高效利用棉秆水解液中葡萄糖和木糖的优势菌株。通过发酵和转化,i团队研究终于能够将棉茎水解物转化为具有蛋白质含量的单细胞蛋白质高达70%,氨基酸组成均衡,营养价值丰富。

据测算,这一创新工艺理论上可以从我国每年生产约3000万吨棉秆中生产约250万吨优质蛋白质和100万吨碳水化合物。而且,转化后剩下的部分木质素可以进一步转化为腐植酸和缓释肥料,让我们更接近理想的“吃榨”状态。

蔡成谷解释说,这不仅开辟了资源利用的新途径,缓解食品蛋白短缺,而且通过替代传统的高碳蛋白生产方式,实现了资源循环利用和减少碳排放的双赢。

从就地“生态循环”到外部“工业循环”、“碳吸收循环”,新疆棉秆的增值路径不断拓展和升华。在未来,随着技术引进的进步和碳市场机制的完善,新疆棉秆点“草”变金的故事不仅将成为中国农业绿色发展的典范,也将成为生态与经济共赢的“中国模式”。

新疆棉秆如何变金

石柳云/谢慧变 谢慧变记者

随着冬季的到来,新疆棉花收获结束。收获的喧嚣过后,美丽的棉秆在田野里拔地而起,等待着壮观的“二次收获”。他们会去哪里?是饲料、燃料还是更高价值的工业原材料?

答案已经很明确了。随着技术能力的提升和政策引导,这些曾经被认为是废弃物的棉秆,正被多途径重复利用,实现从“环境负担”到“绿色财富”的转变。数据显示,2023年,新疆维吾尔自治区(不含新疆维吾尔自治区)棉花秸秆总体利用率将超过96%。肥料、饲料、能源、原材料利用模式并行推进。天山脚下,一场绿色革命正在从田野走向现实奥里。

孕育新生活的沃土

技术通过展示它的“救命稻草”来发挥最大作用

“以前,这些秸秆要么被火烧掉,要么堆在田边,污染环境,占用空间。现在,用机器把秸秆撕碎还田,谁能想到土壤会这么松软呢?”玛纳斯县农民李建国站在棉田旁,讲述新疆棉秆处理方式的变化。

棉田秸秆破碎直接还田技术是新疆主要的棉秸秆处理方式之一。然而,这条“返乡之路”并不好走。

早在20世纪80、90年代,新疆就曾考虑利用棉秆制造纸张和纸板,但由于耗水量大、污染严重,逐渐退出历史舞台。当时,加工棉秆最常见的方法就是就地焚烧。

我进入21世纪,随着“秸秆禁烧”政策的全面实施和农业机械化水平的提高,数千万吨棉花秸秆直接破碎还田的方式因其操作方便、成本可控而逐渐普及。新疆棉花产量占全国90%以上,每年可收获棉花1000万吨以上。但大规模的土地恢复也带来了新的挑战。

近日,中国农业科学院西部农业研究中心棉花设计与低碳生产技术创新团队首席研究员王振碧敖(左一)进行了室内实验。照片/受访者提供

自治区农业科学院微生物研究所副所长詹发强表示:“棉秆木质化程度高,如果对棉秆进行处理如果直接粉碎还田,分解速度慢、效率低,导致病虫害增多,发芽不均匀,苗黄弱。”

为了解决这个问题,科研团队展开了系统研究。自治区农科院微生物研究所研发了集秸秆分解和施肥功能于一体的多菌种复合微生物接种剂,并创造了棉花秸秆就地粉碎分解还田的配套技术。经过大约三年的测试和示范,该技术能够将棉花产量提高约10%。

“细菌剂与滴灌结合使用。操作方便,成本低廉。可使秸秆分解效率提高50%以上,极大改善土壤结构和微生物群落,提高土壤整体肥力这表明棉秆还田已从简单加工进入提质增效新阶段。

与此同时,更先进的炭化和返田技术也在同步推进。 “我们的目标是改善农田,使农田从荒废变成肥沃土壤和固碳双向改良。”中国农业科学院西部农业研究中心棉花设计与低碳生产技术创新团队首席研究员王振彪说。

在昌吉国家农业高新技术产业示范区占地77英亩的实验场地,棉秆通过高温炭化转化为稳定的生物炭颗粒。 “这个过程完全灭活了病原菌卵,长期封存土壤中的碳元素,形成永久性的农业碳汇。”王占标赛d表明,棉秆经过高温处理还田,不仅可以有效固碳、改良盐碱地,而且可以减少氮肥用量约25%,提高作物产量。

跨界划分

N 棉茎的可能性。

11月11日,广东玛纳斯县地市三吉洲村一养殖场内,肥硕有力的奶牛正在吃着新鲜配制的饲料。他们正在倒着咀嚼。 “以前,牛羊不喜欢吃棉秆饲料,因为味道不太好。”农民库尔班·艾买提将发酵棉秸秆饲料添加到饲料罐中,高兴地说:“现在不一样了。”看他们吃得多香,多胖啊!”

推动这一变化的是石河子大学畜牧学院孙新文教授团队研发的棉秆微储饲料利用技术。经过 14 年的研究,团队成功将 cott通过筛选特殊微生物菌种,优化补充剂配比和发酵工艺,致力于打造安全、营养、优质的食品。

“我们制作的棉秆微储饲料粗蛋白含量为9%~13%,比玉米青贮饲料还高,而价格只有玉米青贮饲料的60%。”孙新文表示,游离棉酚的含量远低于国家安全标准,完全做到了“变废为宝”。目前,该技术已在新疆65个示范区推广,累计推广生产棉秆微仓饲料51万吨,为农牧民创造直接经济效益约6000万元。

2025年1月,石河子大学棉秆微贮饲料科技集成团队为阿图什市格大良乡养殖合作社生产饲料秸秆微贮装置。图片/石河子大学提供大学

同时,政策也得到强化:2024年,自治区计划出台9项稳定牛羊奶业发展的政策措施,对棉秆破碎、研磨、发酵制成动物饲料的企业给予每吨50元的补贴。此后,各地积极推广使用棉秆饲料。玛纳斯县计划到2024年完成棉花秸秆饲料化利用20万亩,利用秸秆3.2万吨,加工成品饲料4.8万吨。温泉县、沙雅县开展微储棉秸秆试验示范,生产微储饲料2.6万吨。

它作为饲料只是棉花“跨国之旅”的起点。近年来,科学家和工业界试图提高棉花的价值,以“吃它、压榨它”。我们继续拓展我们的业务范围。

山水恩维厂区沙雅县环境防护科技有限公司总投资2.5亿元的棉茎植物纤维提取项目正在稳步推进。该项目将采用国内自动化生产线,采用先进的物理方法,年处理棉秆等农林废弃物50万吨,提取植物纤维和木质素20万吨。化肥副产品5万吨。

“我们不仅要‘吃、榨’棉秆,还要让它们的价值翻倍。”该公司总裁于长青表示,从棉花茎中提取的纤维将用于纺织复合材料、纸浆包装、新型建筑材料甚至新能源电池负极材料。配套完善年产12万立方米生态板生产线,实现秸秆代木。

项目全面投入运营后,每年的产出预计实现产值8亿元,每年可节约标准煤25万吨,减少二氧化碳排放约90万吨。

在昌吉国家农业高新技术产业示范区,新疆旭哲生物科技有限公司采用蒸汽爆破技术加工棉秆,日处理能力40吨。该产品可作为固沙基质,也可作为高价值化工原料,为棉秆增值开辟新通道。

从饲喂器中的“草罐头”到工厂中的生态板和新能源材料,不断的技术进步和产业实践正在将棉秆从“环保包袱”转变为增加收入、保护环境的“糖果”。

“碳”寻找未来

价值从现场跃升到市场

在“双碳”目标指引下,新疆维吾尔自治区棉花秸秆利用理念发生重大转变,从传统资源循环利用进入碳汇开发和生态价值实现的新阶段。

“棉花作为碳汇潜力巨大,我们不仅要从产量中受益,还要从碳汇中受益。”王振彪说。带领团队依托PX项目新疆昌吉棉制品碳排放标准化试点,构建覆盖棉花种植、加工、利用全生命周期的二氧化碳监测核算体系。

这个系统就像建立了一本准确的棉田“碳书”;它可以清晰追踪从花茎到田间、碳化、储存等各个环节的碳足迹。同时,团队研发的“排放控制-增加吸收-提高效率”关键技术组合,旨在减少农业生产中的碳排放,提高土壤固碳能力,优化碳排放。整个系统的碳效率。

这些坚实的基础为棉农碳汇未来进入商业自愿减排市场铺平了道路。中国排放认证(CCER)。

这意味着通过秸秆碳化等技术长期固定在土壤中的碳不再是抽象的环境贡献,而是成为农民手中可测量、可报告、可验证的“碳资产”,为农民提供了除种子和棉花之外的第三种绿色效益。

大约在碳汇研究的同时,棉秆高价值利用的前沿领域也取得了同样令人兴奋的新进展。中国农业科学院棉花研究所研究员李福光及其团队成功将棉花秸秆转化为优质微生物蛋白。

“建立宏伟的食品愿景并确保安全食品蛋白质供应安全性是相关重要问题 中国农业科学院棉花研究所研究员蔡成谷表示,我国蛋白质资源匮乏,多年来对大豆进口的依赖度较高。将丰富的秸秆资源转化为优质蛋白质是一条很有前景的新途径。

面对棉秆木质化程度高、结构僵硬、难以有效利用等行业难题,研究团队向微观世界寻找答案。

他们的第一步是精确分析棉秆各部分的成分特征,从大量微生物中筛选出能够高效利用棉秆水解液中葡萄糖和木糖的优势菌株。通过发酵和转化,i团队研究终于能够将棉茎水解物转化为具有蛋白质含量的单细胞蛋白质高达70%,氨基酸组成均衡,营养价值丰富。

据测算,这一创新工艺理论上可以从我国每年生产约3000万吨棉秆中生产约250万吨优质蛋白质和100万吨碳水化合物。而且,转化后剩下的部分木质素可以进一步转化为腐植酸和缓释肥料,让我们更接近理想的“吃榨”状态。

蔡成谷解释说,这不仅开辟了资源利用的新途径,缓解食品蛋白短缺,而且通过替代传统的高碳蛋白生产方式,实现了资源循环利用和减少碳排放的双赢。

从就地“生态循环”到外部“工业循环”、“碳吸收循环”,新疆棉秆的增值路径不断拓展和升华。在未来,随着技术引进的进步和碳市场机制的完善,新疆棉秆点“草”变金的故事不仅将成为中国农业绿色发展的典范,也将成为生态与经济共赢的“中国模式”。

新疆棉秆如何变金

石柳云/谢慧变 谢慧变记者

随着冬季的到来,新疆棉花收获结束。收获的喧嚣过后,美丽的棉秆在田野里拔地而起,等待着壮观的“二次收获”。他们会去哪里?是饲料、燃料还是更高价值的工业原材料?

答案已经很明确了。随着技术能力的提升和政策引导,这些曾经被认为是废弃物的棉秆,正被多途径重复利用,实现从“环境负担”到“绿色财富”的转变。数据显示,2023年,新疆维吾尔自治区(不含新疆维吾尔自治区)棉花秸秆总体利用率将超过96%。肥料、饲料、能源、原材料利用模式并行推进。天山脚下,一场绿色革命正在从田野走向现实奥里。

孕育新生活的沃土

技术通过展示它的“救命稻草”来发挥最大作用

“以前,这些秸秆要么被火烧掉,要么堆在田边,污染环境,占用空间。现在,用机器把秸秆撕碎还田,谁能想到土壤会这么松软呢?”玛纳斯县农民李建国站在棉田旁,讲述新疆棉秆处理方式的变化。

棉田秸秆破碎直接还田技术是新疆主要的棉秸秆处理方式之一。然而,这条“返乡之路”并不好走。

早在20世纪80、90年代,新疆就曾考虑利用棉秆制造纸张和纸板,但由于耗水量大、污染严重,逐渐退出历史舞台。当时,加工棉秆最常见的方法就是就地焚烧。

我进入21世纪,随着“秸秆禁烧”政策的全面实施和农业机械化水平的提高,数千万吨棉花秸秆直接破碎还田的方式因其操作方便、成本可控而逐渐普及。新疆棉花产量占全国90%以上,每年可收获棉花1000万吨以上。但大规模的土地恢复也带来了新的挑战。

近日,中国农业科学院西部农业研究中心棉花设计与低碳生产技术创新团队首席研究员王振碧敖(左一)进行了室内实验。照片/受访者提供

自治区农业科学院微生物研究所副所长詹发强表示:“棉秆木质化程度高,如果对棉秆进行处理如果直接粉碎还田,分解速度慢、效率低,导致病虫害增多,发芽不均匀,苗黄弱。”

为了解决这个问题,科研团队展开了系统研究。自治区农科院微生物研究所研发了集秸秆分解和施肥功能于一体的多菌种复合微生物接种剂,并创造了棉花秸秆就地粉碎分解还田的配套技术。经过大约三年的测试和示范,该技术能够将棉花产量提高约10%。

“细菌剂与滴灌结合使用。操作方便,成本低廉。可使秸秆分解效率提高50%以上,极大改善土壤结构和微生物群落,提高土壤整体肥力这表明棉秆还田已从简单加工进入提质增效新阶段。

与此同时,更先进的炭化和返田技术也在同步推进。 “我们的目标是改善农田,使农田从荒废变成肥沃土壤和固碳双向改良。”中国农业科学院西部农业研究中心棉花设计与低碳生产技术创新团队首席研究员王振彪说。

在昌吉国家农业高新技术产业示范区占地77英亩的实验场地,棉秆通过高温炭化转化为稳定的生物炭颗粒。 “这个过程完全灭活了病原菌卵,长期封存土壤中的碳元素,形成永久性的农业碳汇。”王占标赛d表明,棉秆经过高温处理还田,不仅可以有效固碳、改良盐碱地,而且可以减少氮肥用量约25%,提高作物产量。

跨界划分

N 棉茎的可能性。

11月11日,广东玛纳斯县地市三吉洲村一养殖场内,肥硕有力的奶牛正在吃着新鲜配制的饲料。他们正在倒着咀嚼。 “以前,牛羊不喜欢吃棉秆饲料,因为味道不太好。”农民库尔班·艾买提将发酵棉秸秆饲料添加到饲料罐中,高兴地说:“现在不一样了。”看他们吃得多香,多胖啊!”

推动这一变化的是石河子大学畜牧学院孙新文教授团队研发的棉秆微储饲料利用技术。经过 14 年的研究,团队成功将 cott通过筛选特殊微生物菌种,优化补充剂配比和发酵工艺,致力于打造安全、营养、优质的食品。

“我们制作的棉秆微储饲料粗蛋白含量为9%~13%,比玉米青贮饲料还高,而价格只有玉米青贮饲料的60%。”孙新文表示,游离棉酚的含量远低于国家安全标准,完全做到了“变废为宝”。目前,该技术已在新疆65个示范区推广,累计推广生产棉秆微仓饲料51万吨,为农牧民创造直接经济效益约6000万元。

2025年1月,石河子大学棉秆微贮饲料科技集成团队为阿图什市格大良乡养殖合作社生产饲料秸秆微贮装置。图片/石河子大学提供大学

同时,政策也得到强化:2024年,自治区计划出台9项稳定牛羊奶业发展的政策措施,对棉秆破碎、研磨、发酵制成动物饲料的企业给予每吨50元的补贴。此后,各地积极推广使用棉秆饲料。玛纳斯县计划到2024年完成棉花秸秆饲料化利用20万亩,利用秸秆3.2万吨,加工成品饲料4.8万吨。温泉县、沙雅县开展微储棉秸秆试验示范,生产微储饲料2.6万吨。

它作为饲料只是棉花“跨国之旅”的起点。近年来,科学家和工业界试图提高棉花的价值,以“吃它、压榨它”。我们继续拓展我们的业务范围。

山水恩维厂区沙雅县环境防护科技有限公司总投资2.5亿元的棉茎植物纤维提取项目正在稳步推进。该项目将采用国内自动化生产线,采用先进的物理方法,年处理棉秆等农林废弃物50万吨,提取植物纤维和木质素20万吨。化肥副产品5万吨。

“我们不仅要‘吃、榨’棉秆,还要让它们的价值翻倍。”该公司总裁于长青表示,从棉花茎中提取的纤维将用于纺织复合材料、纸浆包装、新型建筑材料甚至新能源电池负极材料。配套完善年产12万立方米生态板生产线,实现秸秆代木。

项目全面投入运营后,每年的产出预计实现产值8亿元,每年可节约标准煤25万吨,减少二氧化碳排放约90万吨。

在昌吉国家农业高新技术产业示范区,新疆旭哲生物科技有限公司采用蒸汽爆破技术加工棉秆,日处理能力40吨。该产品可作为固沙基质,也可作为高价值化工原料,为棉秆增值开辟新通道。

从饲喂器中的“草罐头”到工厂中的生态板和新能源材料,不断的技术进步和产业实践正在将棉秆从“环保包袱”转变为增加收入、保护环境的“糖果”。

“碳”寻找未来

价值从现场跃升到市场

在“双碳”目标指引下,新疆维吾尔自治区棉花秸秆利用理念发生重大转变,从传统资源循环利用进入碳汇开发和生态价值实现的新阶段。

“棉花作为碳汇潜力巨大,我们不仅要从产量中受益,还要从碳汇中受益。”王振彪说。带领团队依托PX项目新疆昌吉棉制品碳排放标准化试点,构建覆盖棉花种植、加工、利用全生命周期的二氧化碳监测核算体系。

这个系统就像建立了一本准确的棉田“碳书”;它可以清晰追踪从花茎到田间、碳化、储存等各个环节的碳足迹。同时,团队研发的“排放控制-增加吸收-提高效率”关键技术组合,旨在减少农业生产中的碳排放,提高土壤固碳能力,优化碳排放。整个系统的碳效率。

这些坚实的基础为棉农碳汇未来进入商业自愿减排市场铺平了道路。中国排放认证(CCER)。

这意味着通过秸秆碳化等技术长期固定在土壤中的碳不再是抽象的环境贡献,而是成为农民手中可测量、可报告、可验证的“碳资产”,为农民提供了除种子和棉花之外的第三种绿色效益。

大约在碳汇研究的同时,棉秆高价值利用的前沿领域也取得了同样令人兴奋的新进展。中国农业科学院棉花研究所研究员李福光及其团队成功将棉花秸秆转化为优质微生物蛋白。

“建立宏伟的食品愿景并确保安全食品蛋白质供应安全性是相关重要问题 中国农业科学院棉花研究所研究员蔡成谷表示,我国蛋白质资源匮乏,多年来对大豆进口的依赖度较高。将丰富的秸秆资源转化为优质蛋白质是一条很有前景的新途径。

面对棉秆木质化程度高、结构僵硬、难以有效利用等行业难题,研究团队向微观世界寻找答案。

他们的第一步是精确分析棉秆各部分的成分特征,从大量微生物中筛选出能够高效利用棉秆水解液中葡萄糖和木糖的优势菌株。通过发酵和转化,i团队研究终于能够将棉茎水解物转化为具有蛋白质含量的单细胞蛋白质高达70%,氨基酸组成均衡,营养价值丰富。

据测算,这一创新工艺理论上可以从我国每年生产约3000万吨棉秆中生产约250万吨优质蛋白质和100万吨碳水化合物。而且,转化后剩下的部分木质素可以进一步转化为腐植酸和缓释肥料,让我们更接近理想的“吃榨”状态。

蔡成谷解释说,这不仅开辟了资源利用的新途径,缓解食品蛋白短缺,而且通过替代传统的高碳蛋白生产方式,实现了资源循环利用和减少碳排放的双赢。

从就地“生态循环”到外部“工业循环”、“碳吸收循环”,新疆棉秆的增值路径不断拓展和升华。在未来,随着技术引进的进步和碳市场机制的完善,新疆棉秆点“草”变金的故事不仅将成为中国农业绿色发展的典范,也将成为生态与经济共赢的“中国模式”。

新疆棉秆如何变金

石柳云/谢慧变 谢慧变记者

随着冬季的到来,新疆棉花收获结束。收获的喧嚣过后,美丽的棉秆在田野里拔地而起,等待着壮观的“二次收获”。他们会去哪里?是饲料、燃料还是更高价值的工业原材料?

答案已经很明确了。随着技术能力的提升和政策引导,这些曾经被认为是废弃物的棉秆,正被多途径重复利用,实现从“环境负担”到“绿色财富”的转变。数据显示,2023年,新疆维吾尔自治区(不含新疆维吾尔自治区)棉花秸秆总体利用率将超过96%。肥料、饲料、能源、原材料利用模式并行推进。天山脚下,一场绿色革命正在从田野走向现实奥里。

孕育新生活的沃土

技术通过展示它的“救命稻草”来发挥最大作用

“以前,这些秸秆要么被火烧掉,要么堆在田边,污染环境,占用空间。现在,用机器把秸秆撕碎还田,谁能想到土壤会这么松软呢?”玛纳斯县农民李建国站在棉田旁,讲述新疆棉秆处理方式的变化。

棉田秸秆破碎直接还田技术是新疆主要的棉秸秆处理方式之一。然而,这条“返乡之路”并不好走。

早在20世纪80、90年代,新疆就曾考虑利用棉秆制造纸张和纸板,但由于耗水量大、污染严重,逐渐退出历史舞台。当时,加工棉秆最常见的方法就是就地焚烧。

我进入21世纪,随着“秸秆禁烧”政策的全面实施和农业机械化水平的提高,数千万吨棉花秸秆直接破碎还田的方式因其操作方便、成本可控而逐渐普及。新疆棉花产量占全国90%以上,每年可收获棉花1000万吨以上。但大规模的土地恢复也带来了新的挑战。

近日,中国农业科学院西部农业研究中心棉花设计与低碳生产技术创新团队首席研究员王振碧敖(左一)进行了室内实验。照片/受访者提供

自治区农业科学院微生物研究所副所长詹发强表示:“棉秆木质化程度高,如果对棉秆进行处理如果直接粉碎还田,分解速度慢、效率低,导致病虫害增多,发芽不均匀,苗黄弱。”

为了解决这个问题,科研团队展开了系统研究。自治区农科院微生物研究所研发了集秸秆分解和施肥功能于一体的多菌种复合微生物接种剂,并创造了棉花秸秆就地粉碎分解还田的配套技术。经过大约三年的测试和示范,该技术能够将棉花产量提高约10%。

“细菌剂与滴灌结合使用。操作方便,成本低廉。可使秸秆分解效率提高50%以上,极大改善土壤结构和微生物群落,提高土壤整体肥力这表明棉秆还田已从简单加工进入提质增效新阶段。

与此同时,更先进的炭化和返田技术也在同步推进。 “我们的目标是改善农田,使农田从荒废变成肥沃土壤和固碳双向改良。”中国农业科学院西部农业研究中心棉花设计与低碳生产技术创新团队首席研究员王振彪说。

在昌吉国家农业高新技术产业示范区占地77英亩的实验场地,棉秆通过高温炭化转化为稳定的生物炭颗粒。 “这个过程完全灭活了病原菌卵,长期封存土壤中的碳元素,形成永久性的农业碳汇。”王占标赛d表明,棉秆经过高温处理还田,不仅可以有效固碳、改良盐碱地,而且可以减少氮肥用量约25%,提高作物产量。

跨界划分

N 棉茎的可能性。

11月11日,广东玛纳斯县地市三吉洲村一养殖场内,肥硕有力的奶牛正在吃着新鲜配制的饲料。他们正在倒着咀嚼。 “以前,牛羊不喜欢吃棉秆饲料,因为味道不太好。”农民库尔班·艾买提将发酵棉秸秆饲料添加到饲料罐中,高兴地说:“现在不一样了。”看他们吃得多香,多胖啊!”

推动这一变化的是石河子大学畜牧学院孙新文教授团队研发的棉秆微储饲料利用技术。经过 14 年的研究,团队成功将 cott通过筛选特殊微生物菌种,优化补充剂配比和发酵工艺,致力于打造安全、营养、优质的食品。

“我们制作的棉秆微储饲料粗蛋白含量为9%~13%,比玉米青贮饲料还高,而价格只有玉米青贮饲料的60%。”孙新文表示,游离棉酚的含量远低于国家安全标准,完全做到了“变废为宝”。目前,该技术已在新疆65个示范区推广,累计推广生产棉秆微仓饲料51万吨,为农牧民创造直接经济效益约6000万元。

2025年1月,石河子大学棉秆微贮饲料科技集成团队为阿图什市格大良乡养殖合作社生产饲料秸秆微贮装置。图片/石河子大学提供大学

同时,政策也得到强化:2024年,自治区计划出台9项稳定牛羊奶业发展的政策措施,对棉秆破碎、研磨、发酵制成动物饲料的企业给予每吨50元的补贴。此后,各地积极推广使用棉秆饲料。玛纳斯县计划到2024年完成棉花秸秆饲料化利用20万亩,利用秸秆3.2万吨,加工成品饲料4.8万吨。温泉县、沙雅县开展微储棉秸秆试验示范,生产微储饲料2.6万吨。

它作为饲料只是棉花“跨国之旅”的起点。近年来,科学家和工业界试图提高棉花的价值,以“吃它、压榨它”。我们继续拓展我们的业务范围。

山水恩维厂区沙雅县环境防护科技有限公司总投资2.5亿元的棉茎植物纤维提取项目正在稳步推进。该项目将采用国内自动化生产线,采用先进的物理方法,年处理棉秆等农林废弃物50万吨,提取植物纤维和木质素20万吨。化肥副产品5万吨。

“我们不仅要‘吃、榨’棉秆,还要让它们的价值翻倍。”该公司总裁于长青表示,从棉花茎中提取的纤维将用于纺织复合材料、纸浆包装、新型建筑材料甚至新能源电池负极材料。配套完善年产12万立方米生态板生产线,实现秸秆代木。

项目全面投入运营后,每年的产出预计实现产值8亿元,每年可节约标准煤25万吨,减少二氧化碳排放约90万吨。

在昌吉国家农业高新技术产业示范区,新疆旭哲生物科技有限公司采用蒸汽爆破技术加工棉秆,日处理能力40吨。该产品可作为固沙基质,也可作为高价值化工原料,为棉秆增值开辟新通道。

从饲喂器中的“草罐头”到工厂中的生态板和新能源材料,不断的技术进步和产业实践正在将棉秆从“环保包袱”转变为增加收入、保护环境的“糖果”。

“碳”寻找未来

价值从现场跃升到市场

在“双碳”目标指引下,新疆维吾尔自治区棉花秸秆利用理念发生重大转变,从传统资源循环利用进入碳汇开发和生态价值实现的新阶段。

“棉花作为碳汇潜力巨大,我们不仅要从产量中受益,还要从碳汇中受益。”王振彪说。带领团队依托PX项目新疆昌吉棉制品碳排放标准化试点,构建覆盖棉花种植、加工、利用全生命周期的二氧化碳监测核算体系。

这个系统就像建立了一本准确的棉田“碳书”;它可以清晰追踪从花茎到田间、碳化、储存等各个环节的碳足迹。同时,团队研发的“排放控制-增加吸收-提高效率”关键技术组合,旨在减少农业生产中的碳排放,提高土壤固碳能力,优化碳排放。整个系统的碳效率。

这些坚实的基础为棉农碳汇未来进入商业自愿减排市场铺平了道路。中国排放认证(CCER)。

这意味着通过秸秆碳化等技术长期固定在土壤中的碳不再是抽象的环境贡献,而是成为农民手中可测量、可报告、可验证的“碳资产”,为农民提供了除种子和棉花之外的第三种绿色效益。

大约在碳汇研究的同时,棉秆高价值利用的前沿领域也取得了同样令人兴奋的新进展。中国农业科学院棉花研究所研究员李福光及其团队成功将棉花秸秆转化为优质微生物蛋白。

“建立宏伟的食品愿景并确保安全食品蛋白质供应安全性是相关重要问题 中国农业科学院棉花研究所研究员蔡成谷表示,我国蛋白质资源匮乏,多年来对大豆进口的依赖度较高。将丰富的秸秆资源转化为优质蛋白质是一条很有前景的新途径。

面对棉秆木质化程度高、结构僵硬、难以有效利用等行业难题,研究团队向微观世界寻找答案。

他们的第一步是精确分析棉秆各部分的成分特征,从大量微生物中筛选出能够高效利用棉秆水解液中葡萄糖和木糖的优势菌株。通过发酵和转化,i团队研究终于能够将棉茎水解物转化为具有蛋白质含量的单细胞蛋白质高达70%,氨基酸组成均衡,营养价值丰富。

据测算,这一创新工艺理论上可以从我国每年生产约3000万吨棉秆中生产约250万吨优质蛋白质和100万吨碳水化合物。而且,转化后剩下的部分木质素可以进一步转化为腐植酸和缓释肥料,让我们更接近理想的“吃榨”状态。

蔡成谷解释说,这不仅开辟了资源利用的新途径,缓解食品蛋白短缺,而且通过替代传统的高碳蛋白生产方式,实现了资源循环利用和减少碳排放的双赢。

从就地“生态循环”到外部“工业循环”、“碳吸收循环”,新疆棉秆的增值路径不断拓展和升华。在未来,随着技术引进的进步和碳市场机制的完善,新疆棉秆点“草”变金的故事不仅将成为中国农业绿色发展的典范,也将成为生态与经济共赢的“中国模式”。